自動車運転サポートチームの立ち上げ方とその極意

前回の記事では、自動車運転支援に対しての当院の問題点や運転サポートチームの立ち上げまでを記載しました!

今回は当院の運転サポートチーム立ち上げ方とその後に取り組んだこと、関係部署との連携などを記載していきたいと思います。

まずは情報収集から

まず、最初に取り組んだことが全国の病院やリハビリ関係職がどのような自動車運転支援を行っているのか?という文献や情報をとにかく集めました。

また、徐々に県内でも高次脳拠点病院や回復期リハビリ病院などを中心に自動車運転支援を行っている話を聞きましたので、いろんな研修会や勉強会に片っ端から参加したのを覚えています。

そして、日本作業療法協会が発行している自動車運転支援のマニュアル本を参考にしました。

そんなこんなで情報を集めていると、この脳卒中発症後の運転再開というのは、

制度や明確な判断基準が決まっておらず、かなり曖昧であることがわかりました。

なので、各病院や自治体、各都道府県の免許センターでケースバイケースで対応しているんだなぁと思いました。

それでも、自動車運転に関する最低限の法令関係は押さえるべきであると思います。

簡単に記載すると以下の通りです。

・精神病、てんかん、認知症等を既往に持つ、または今回の脳卒中にて合併した場合は免許取り消しの対象となる場合があります(道路交通法第103条,同施行令第33条)。

・特に「てんかん」は,“運転に支障が生じるおそれがある発作が2年間ないこと”が運転再開の条件とされています.発作後2年以内は原則として運転してはならないことが法的に決められています。

そして、自動車に必要とされる最低限の機能としては、

・体幹機能として腰掛けることができる状態

・ハンドル操作やブレーキ、アクセルなどの操作が可能(四肢の全部を失ったもの又は四肢の全廃状態不可)

・視力が両目で0.7以上かつ一眼で0.3以上ある

・視野が左右150度以上

・色彩識別能力としては、信号の色(赤、青、黄色)の識別が可能

つまり、安全な運転に必要な認知又は操作に関わる能力とされています!

システム構築までのあれこれ

まず、最初にアプローチしたのが、

脳卒中リハビリオーダーを処方してくださる、医師へ相談をしました!

その中でも脳神経外科医の先生からは理解を得て、かなり協力的な関わりを示してくださりました。もう本当に感謝ですね!

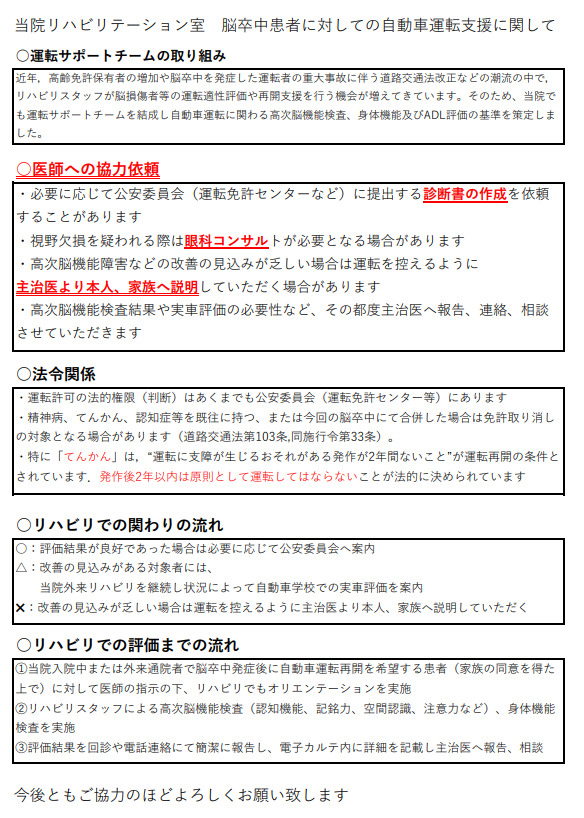

そして、医師へ働きかけたことは、、、

・自動車運転再開に関するリハビリ評価の内容を説明したこと

・リハビリで評価した結果を医師から家族や本人へ伝えてほしいこと

・必要に応じて診断書作成を依頼したこと

また、上記の内容をより詳しく、でもシンプルに1枚のシートにして、関係する医師へ配布し説明しました。

この辺は普段の医師とのコミュニケーションや信頼関係もあるかと思います。

まぁ大変ですよね(笑)

そして、医療相談員にも協力を依頼しました。

・近隣の回復期病院へ自動車運転に関する外来リハビリの情報共有

・患者様を取り巻く社会背景や家族の意向など情報共有

あとは、医事課や総務課にも相談しました。

自動車運転に関する道路交通法に基づき支援を行うため、、、

・自動車運転に関する診断用紙の準備を依頼

・書類関係やコンプライアンスの確認を行いました。

これだけでも結構な労力だったと思います。いやはや大変でした(笑)

どのような評価基準なのか?

そんなこんなで情報収集や各部署との連携をしつつ、同時進行で当院の急性期リハビリに適応した評価基準を考案しました!

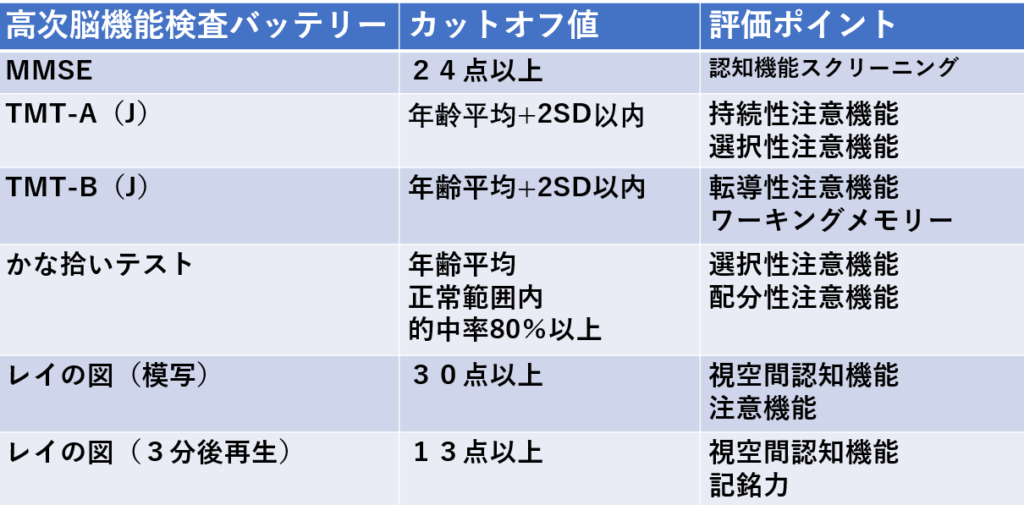

まず当院の高次脳機能評価の検査バッテリーを策定しました。

この検査バッテリーは今現在(2022年1月時点)です。

主に注意機能全般を検査していますが、視空間認知や記銘力もスクリーニングできるようにしています。

今後もアップデートしていく必要があるため、サポートチームとしては標準注意機能検査(CAT)も取り入れようという動きがあります。

特に日本高次脳機能障害学会が推奨している神経心理学検査を基準に考えています。

今後は、この評価バッテリーや基準などがスタンダードになるのかな~と思っています。

https://www.higherbrain.or.jp/research/driving

運転に関する神経心理学的評価法 一般社団法人日本高次脳機能学会

ですが、気をつけないといけないことが、

各種高次脳機能検査の結果はあくまでも参考基準です!

そこで、机上検査だけでなくADLの観察評価項目も設けました。

①担当者の名前を憶えている

②一日のスケジュールを把握している

③自室内の環境が整っている(例:病室内が綺麗、テレビの消し忘れがない)

④自己管理が行える(例:金銭管理、服薬管理など)

⑤病室の場所を把握してる

⑥単独で病室に戻れる(例:複数のルートからも戻れる)

⑦歩行時にすれ違う人や物に配慮することができる

⑧話しながら歩く

⑨両手に物を把持して歩く

⑩曲がり角や死角となる場所に差し掛かった際に歩行スピードを緩めることができる

このような、実際の動作場面からの高次脳機能の影響というのは非常に大事な手がかりになります!

こういった細かいところまで行えたらいいよね〜 といったところも含めて総合的に捉えてアセスメントするようにしています。

実際の支援方法

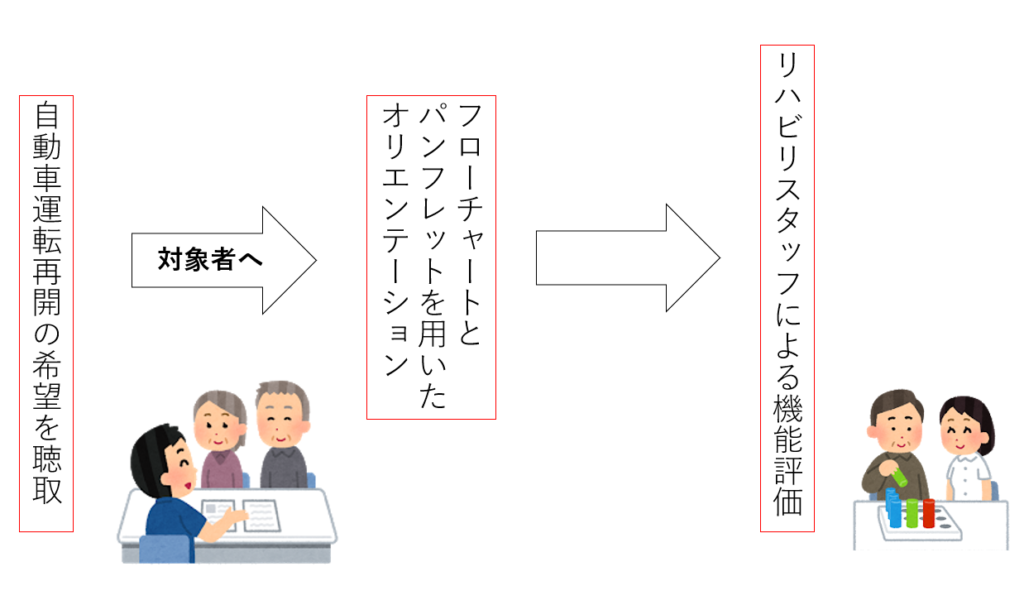

実際の自動車運転支援の流れですが、、、

対象となる患者さんは脳卒中を呈して、自宅退院を予定している方になります。

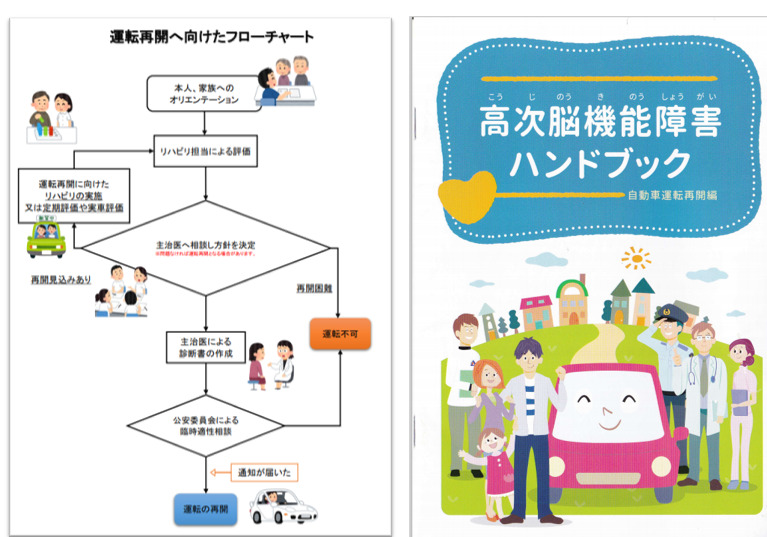

そして、オリエンテーションの際に使用している資料がこちらです。

オリエンテーションでは当院で作成したフローチャートと県の高次脳機能拠点病院が発行しているハンドブックを用いて、本人や家族に説明しています。

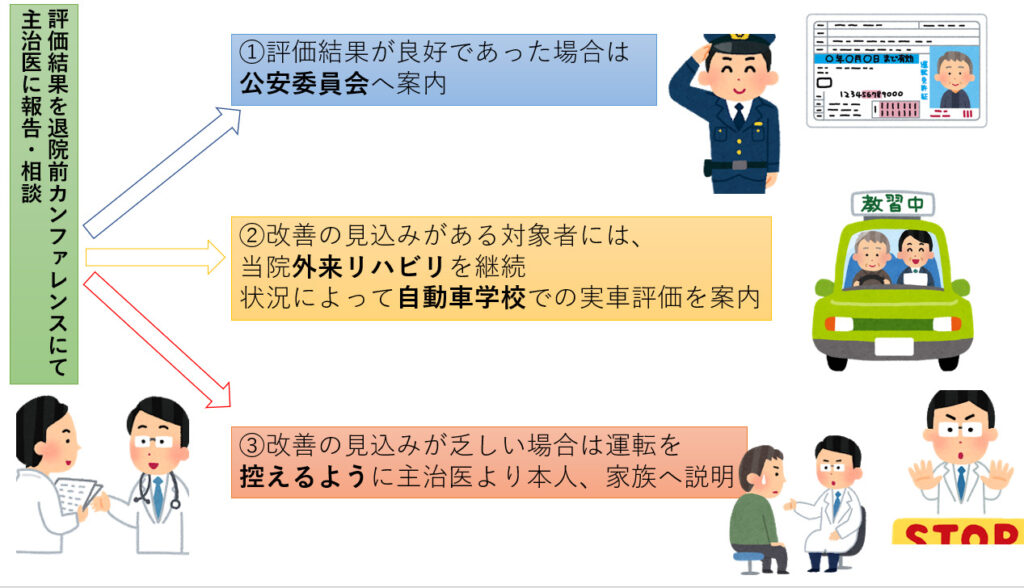

続いて、リハビリ評価が一通り終えたら、、、

自動車運転に関するリハビリ評価を主治医へ報告・相談していきます。

まぁ、だいたいはこの3パターンの方向性となります。

作業療法士やリハビリスタッフにできること

脳卒中を呈した患者さんが自動車運転再開を希望され、リハビリスタッフが高次脳機能評価をする際に大事なことは、、、

あくまでも支援やサポートをする姿勢(マインド)だと思います。

まあ、僕らリハビリスタッフは警察ではないので、仮に高次脳機能障害が顕著であったとしても取り締まることはできないです。

なので、リハビリ評価として「こういった症状がもしかしたら運転する際にリスクとなるかもしれないですよ」とか、「悪天候の日や夜間は危険かもしれないですね」など、

運転していいとも言えないですし、運転したらダメとも言えない、なんとも曖昧な存在です。

それでも、公的手続きの案内や運転再開の可能性を一緒に探すこと、

もしくは運転することのリスクを伝えたうえで、別の移動手段を提示することなど

選択肢は患者さん本人、そして家族が自己責任として選ぶことが理想かなと思っています。

そして、運転再開に

「どのような影響が出るのか?」

と考え、予測することがリハビリの役割です!

リハビリスタッフとしてできることとして、

最終的には自動車運転に関わる診断書作成の一助になる程度であると思います。

まとめ

数年前に何もわからない状態から、先輩ST(言語聴覚士)に呼びかけられて始めた、自動車運転サポートチームは、立ち上げから運用方法の検討、周知や連携など大変でした(笑)

それでも、自動車運転サポートチームを結成しての利点としては、、、

・リハビリ評価の統一が図れたこと!

・支援の対応がより明確になったこと!

・主治医の理解が得られ、共通認識で意見交換が可能になったこと!

これだけでも大きな進歩だったと感じています。

そして何よりも患者さんの不安を少しでも軽減できたらなぁと思っています。