認定作業療法士を目指して!~身体障害領域の選択研修を受講してみた~

2025年度の今現在。僕は作業療法士として12年目となりました!

2014年の4月に作業療法士として仕事をスタートして、翌年には日本作業療法協会と県士会に入会し僕の生涯学習が始まりました。

そして、なんやかんやで2024年の8月に基礎研修を終了して、そこからは本格的に認定作業療法士を目指して着々と研修を受講しています。

今回は認定作業療法士になるための条件のひとつである、、、

「選択研修」で、僕は「身体障害領域」を選択して研修を受講しました!

その研修の内容や実際の様子などなどを記載していきたいと思います。

認定OTになるための選択研修とは?

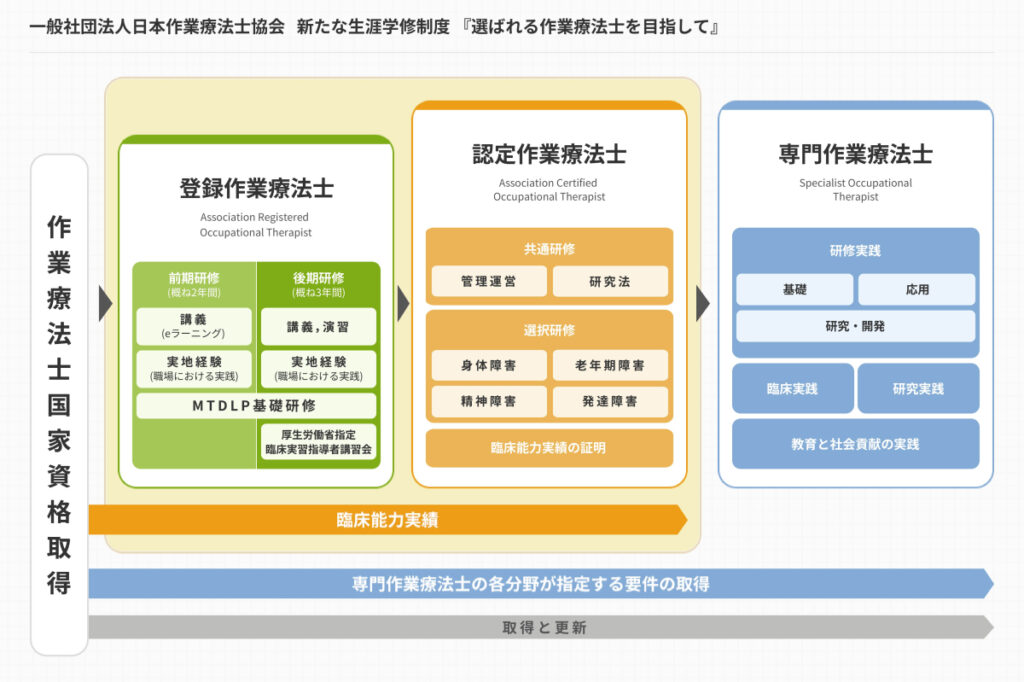

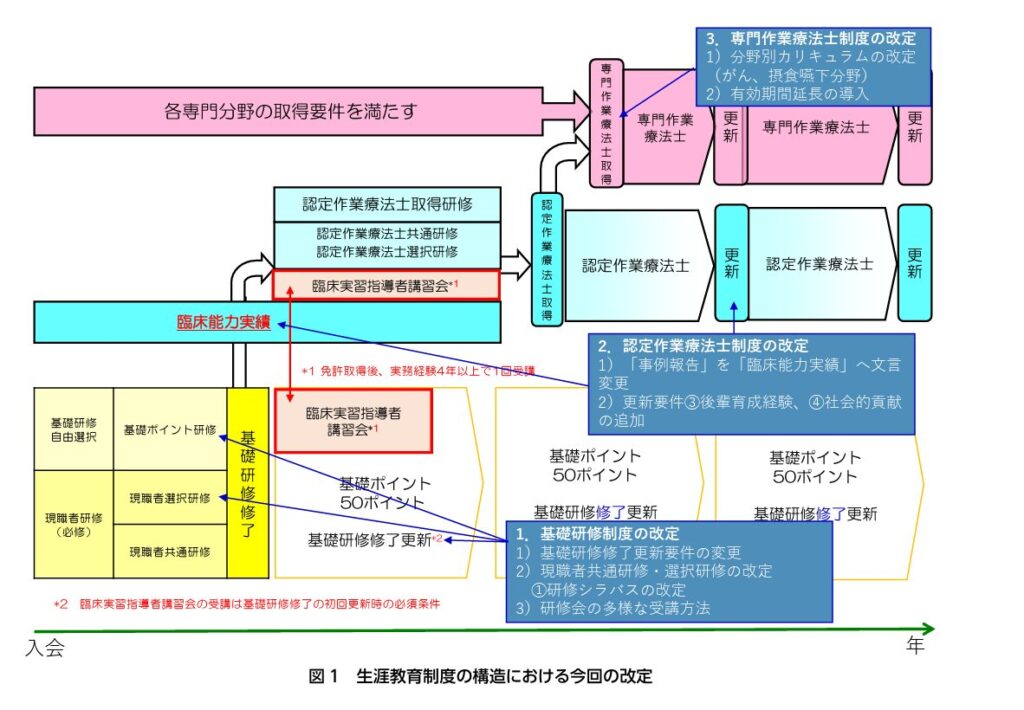

日本作業療法士協会は2025年度に新タイプの生涯学修制度を新入会員からスタートしています。

ですが、2025年の以前から入会している会員には旧タイプの学習制度で進めていく、並行のシステムになっているんですね。

なので僕は旧タイプの学習制度で認定作業療法士を目指すことになります。

認定作業療法士になるための条件としては、前提として基礎研修を終了していることであり、有効期限は5年間となっています!

その後に、共通研修として「研究法」と「管理・運営」の2つの研修を必須で受講すること。

認定作業療法士になるためには、共通研修のこの2項目が必須になるみたいですね。

一方で、作業療法士は働く臨床現場によって、いろんな領域があります。

この選択研修に関しては、「身体障害の作業療法」、「精神障害の作業療法」、「老年期障害の作業療法」、「発達障害の作業療法」と

4つの障害領域から2つを選択する形式になっています。

ちなみに、同じ領域を2つ受講してもいいみたいですね(例:身体障害を2回受講)。

そして、事例報告を3例。登録必要がありますが、この事例報告は代替方法もありその内容はちょっと複雑ですので、別の記事に譲りたいと思います。

・基礎研修終了者の有効期限は5年間

・共通研修の「研究法」、「管理・運営」は必須の研修

・選択研修は「身体障害」、「精神障害」、「老年期障害」、「発達障害」の4領域から2つの研修を選択して修了する必要がある

・同じ領域を2つ選んでもOK!

研修を受講するために必要な手続きは?

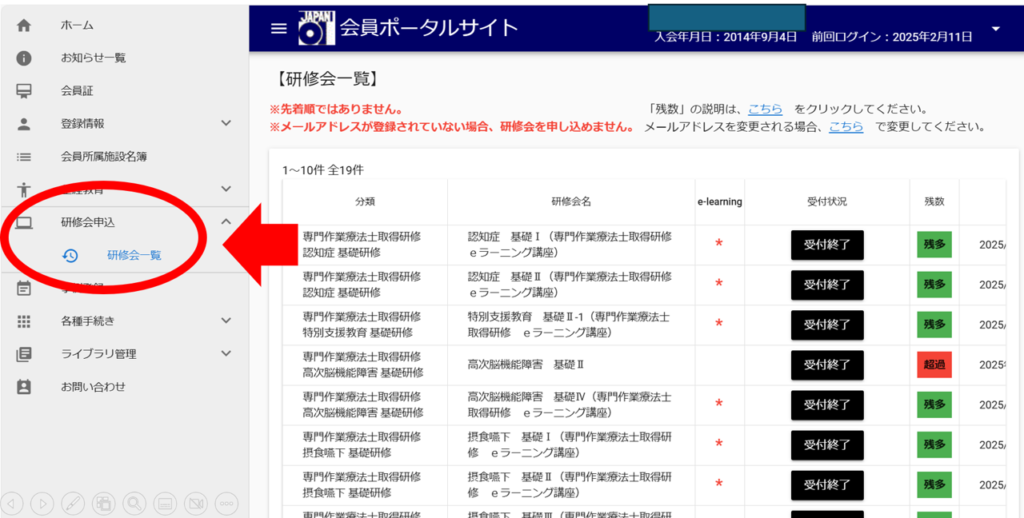

認定作業療法士の研修を受講するためには、日本作業療法士協会のポータルサイトへログインして、研修一覧から目的の研修の申込みを行います。

2025年現在はオンラインでの研修がまだまだ主流ですね。

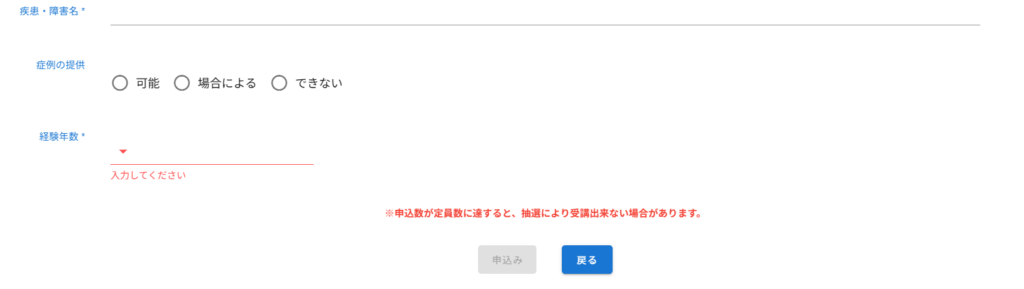

そして、申込みをする際は、普段の臨床から関わりのある事例の疾患や障害名の記載。

加えて、事例提供の協力の有無のチェック項目があり、

OTとしての経験年数の記入もあります。

これは研修当日のグループワークの際に経験年数に応じてメンバーをバランスよく割り振るために、事前に確認しているみたいですね。

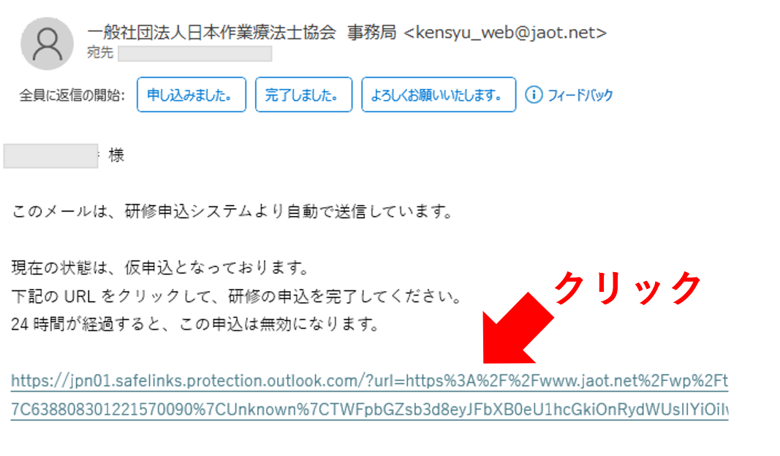

申込みボタンを押したら今度は、登録しているメールアドレスへ、日本作業療法士協会の教育部から仮申込に関する案内が届きます(すぐ届きます)。

リンクのURLを24時間以内にクリックする必要がありますので、メールボックスに届いていない場合は迷惑メールのフォルダーも確認する必要があるかもですね。

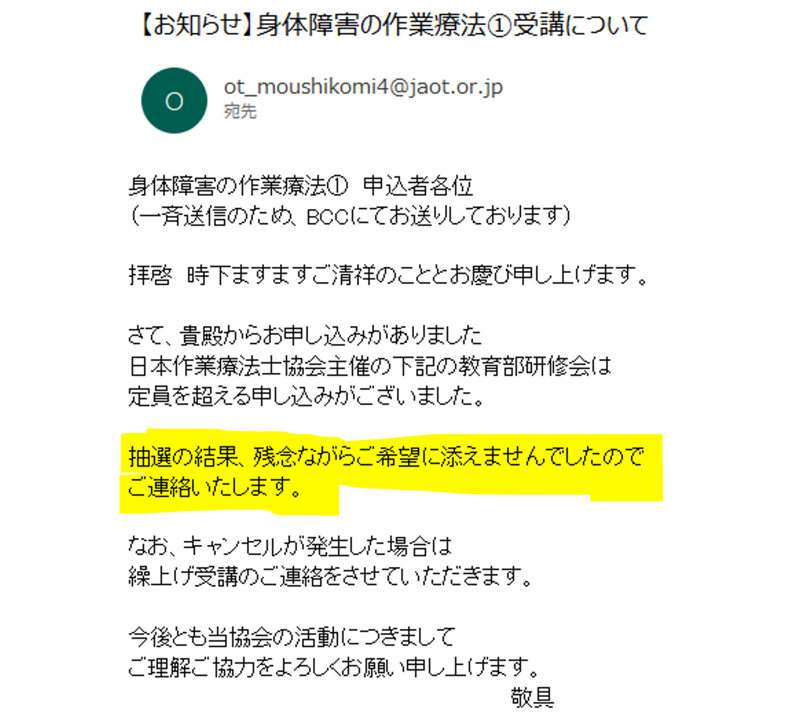

仮申込を終えたあとは、事務局から申込み完了のメールが届きます。そして定員(40名)を超えた場合は抽選になる旨も伝えられますね。

そしたら、申込みから16日後に受講可否の結果メールが届きました!

しかし、この時は抽選から漏れてしまいました笑

ですが、落選から11日後にキャンセルが発生したので追加招集の連絡がありました笑

24時間以内の返答のタイムリミットがありましたので、

僕は食い気味に参加可能のメール連絡をしました笑

そしたら、翌日には受講許可と受講料支払いの案内メールが届きましたね。

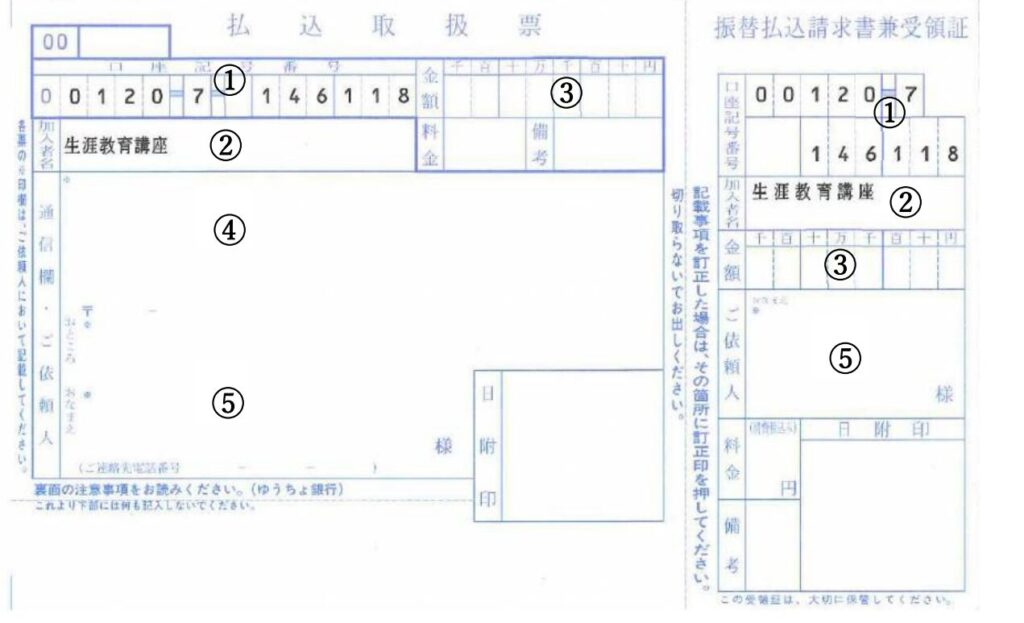

支払期限は受講許可から5日間となっており、郵便局の払込取扱票から行う必要があります!この手間が多少難儀ですが、確実に期限内に行いましょう!

・日本作業療法士協会のポータルサイトから申し込みを行う

・事例提供は「可能」のほうが通りやすいかも!

・受講結果や手続きなどはメールで行う

・受講料の支払いは郵便局の払込取扱票で行う(¥8.000)

事前の準備は?事例報告をまとめる作業が必要

そんなこんなしていると、研修会の約1ヶ月前に事例の概要や報告書提出の案内メールが届きました。

事例概要に関しては、添付資料のQRコードからGoogleフォームへアクセスしての入力になります。こちらはわりかし簡易的な入力作業でしたね。

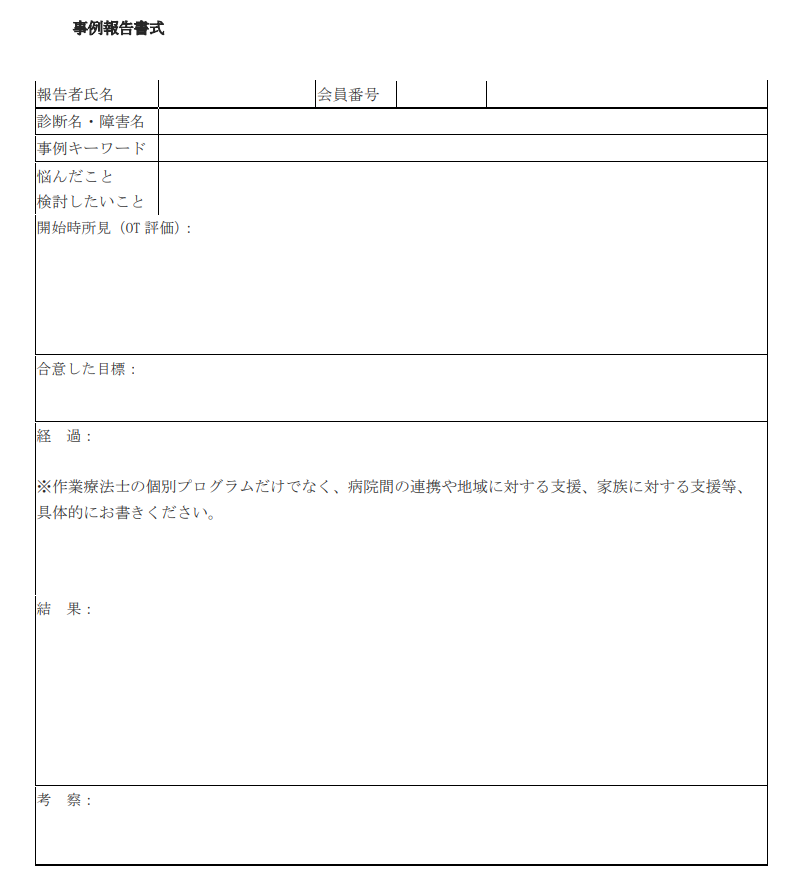

そして、研修会当日までにはA4用紙、1枚のレポートにしてまとめておく必要があります。

ちなみにこの事例報告書のフォーマットは日本作業療法士協会のホームページからダウンロード出来ます。

https://www.jaot.or.jp/continuing_education/rinshoujissenhoukokusyo

日本作業療法士協会 臨床実践報告書について

それから、事例報告に関する案内では、下記のポイントが記載されていました。

・報告内容は学会演題レベルでなく、勉強会の症例報告レベルで構いません。

・形式は問いませんが、添付のフォーマットを参考にし、A4、1 枚までで作成してください。

・個人情報保護に関しては、必ずご所属先の規定に従ってください。(例:倫理審査委員会の承認を得る、個人識別に繋がる情報を削除した事例報告を作成する、など)

・グループワークでは、事例に関する課題を共有して意見交換を行っていただきます。そのため、成功事例ではなく、検討課題がある困難事例をご提示ください。

そうなんです!

事例報告に関しては、実際の臨床現場で困った事例を提示して、グループメンバーとのディスカッションをすることが前提となっています。

ちなみに、僕は脳出血を発症後に高次脳機能障害を呈した事例をまとめました。

内容としては、自動車運転再開を目指して、高次脳機能評価やその訓練、自動車学校への実車評価の連携、などなどの作業療法を行いました。

しかし、目標達成には至らず、外来リハビリテーションを終了した内容をまとめましたね。

考察内容としても、ADLが自立となって自宅退院したあとの高次脳機能に対するセルフトレーニングの提供のこと、自動車学校との連携のタイミング、脳画像や経過から高次脳機能障害の予後予測などを含めた医師との連携、などなど総合的なアプローチが必要であった旨を記載しました。

この事例内容をもとに当日はグループワーク、事例検討会の演習を進めていくきます!

・研修会の1ヶ月前に事例概要と事例報告の案内メールが届く

・Googleフォームで事例概要の記入を行う

・事例報告では推奨されたフォーマットに記載する

・成功事例ではなく、悩んだ事例・困難事例を提供する

当日のWeb研修の実際の様子は?

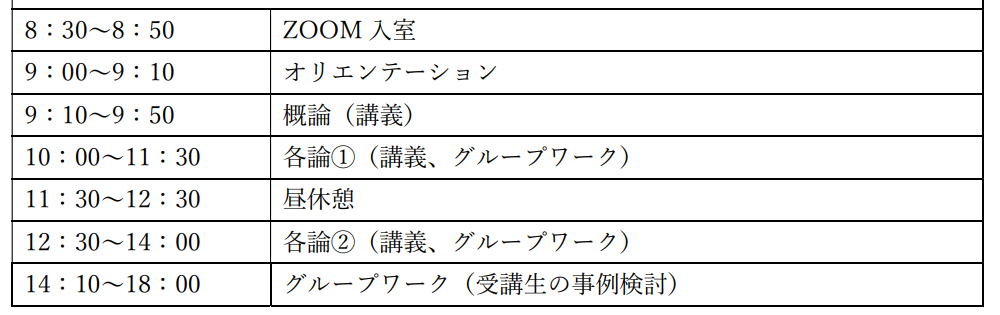

研修会はZOOMを使用して2日間行われます。

参加者は40名であり、専門作業療法士の講師が2名とアドバイザーの認定作業療法士の方が2名、事務局運営の作業療法士が1名のメンバー構成でした。

まずは1日目ですが、、、

9時からオリエンテーションが始まります。

最初の概論に関しては、認定作業療法士の意義や求める水準のお話。

改めて、「作業が人々の健康と幸福を促進している」という日本作業療法士協会が公表している作業療法の定義のお話。

といった作業療法の在り方を再考する講義でスタートしました。

各論では、臨床現場で活躍されている認定作業療法士、専門作業療法士の講師から事例の提供があり、検討事項の内容を6名1グループに別れてディスカッションする形式でした。

この6名のメンバーがこのあとの2日目のグループ演習でも、共に学ぶ仲間となります。

グループメンバーの層としては、20年目以上のベテランから6年目の若手まで配置していて、所属している都道府県の作業療法士会もまばらでした。

そして、14時から18時までの長丁場のグループワークでは、事前に各々が用意した事例報告書の内容に沿って検討会を進めていきます。

グループワークの雰囲気としては、はじめは固い感じで、お互い遠慮や探りながら発言をする感じでしたね。

ですが、ファシリテーターやタイムキーパー、記録係を順序よく役割を回しながら、みんなに発言する機会が出てきて、

徐々にZOOMでも不思議と和気あいあいとしながら、議論を進めていく感じになりました。

そんで、グループワーク(事例検討会)を一通り全員終えたあとは、グループ代表の事例を選出して1日目が終了する感じでした。

いやー。疲れましたね笑

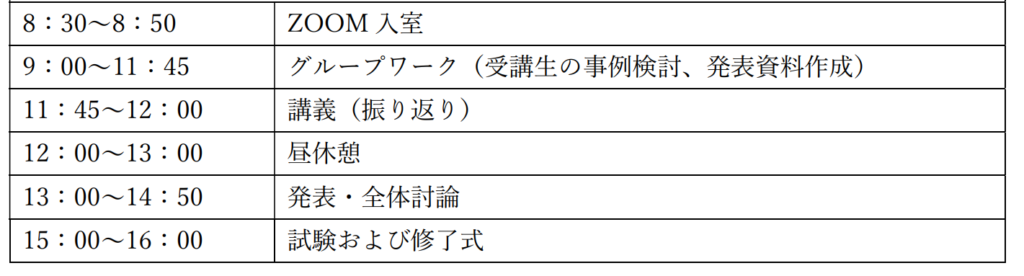

そして2日目は、、、

前日と同じメンバーである6名とグループワークを行います。

その内容としては、グループの代表者の事例から、検討事項をリストアップしてグループみんなで、、

・どのように作業療法を展開したらより効果的であったか?

・違う視点からアセスメントしてみたらどうか?

・参考文献から類似した事例はいるのか?

などなど、調べ学習がメインとなります。

検索方法としてはGoogle Scholarから文献検索したり、日本作業療法士協会の事例報告集からヒントを得たりと、

個人学習も兼ねた時間を取ります。

そして、それぞれが持ち寄った文献や情報などを、みんなでシェアして代表者の事例報告をよりブラッシュアップする感じでした。

このグループワークの時に大事なのが、皆さんの意見を促すファシリテーターの存在ですね。

僕は普段からの県士会活動や職場での司会進行の経験があったので、率先してファシリテーターを務めることが出来ました。

いま振り返ってみると良い経験になりましたね。

何よりもグループのメンバーに恵まれていて、みんな協力的で率直な意見を言い合える関係が、わずか2日間の研修でしたが、感じることが出来ました!!

それぞれの文献や情報などを集約して、最後はGoogleスライドにまとめて、午後からの全体発表及び討議になります。

お昼休憩を挟んで、午後の全体発表では、7グループの代表者から事例の発表を行います。

それを参加者全員でディスカッションする感じでした。

どのグループもかなりの文献を調べていて、論理的にまとまっていましたね。

さすが、認定作業療法士を目指す志の高いメンバーが集まっているだけのことはあるな!と思いました。

グループワークの内容は、、、

★1日目はグループメンバー全員の事例検討を行う。

・困難だったこと、悩んだことを共有する。

・他職種連携や社会資源、制度の利用を含めた包括的な視点で検討する

・17時までにグループの代表の事例を決める

★2日目はグループ代表の事例について更に深く調べて検討する

・課題の解決に向けて文献検索をメンバーで協力して行う

・協議、調べた内容を共有しながらスライドにまとめる

・最後に全体で発表&検討会を実施する

やっぱり試験があります(笑)

そうなんです。

この選択研修を修了するためには、最後に「身体障害の作業療法」の試験に合格しなければなりません!!

ですが、難易度としては簡易的です笑

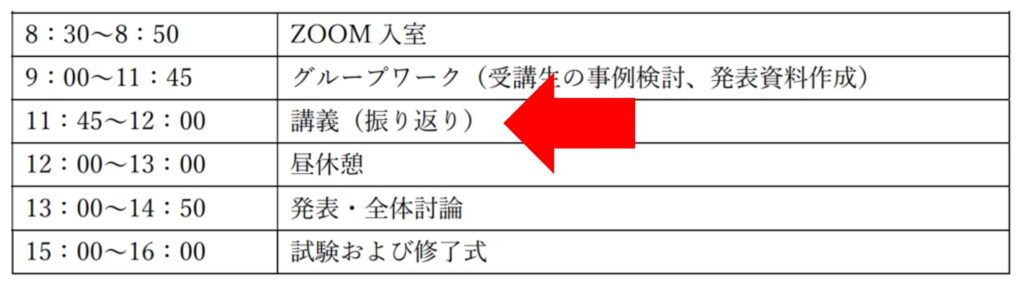

ちゃんと1日目の各論の講義を受けて、2日目の講義振り返りで講師から、試験に出る問題を聞いていたら、、、

合格するでしょう!

という感じです。

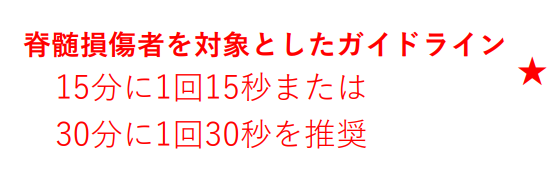

また講義資料にも赤の星マークで、試験に出題されるであろう問題が表示されています。

なので、この赤い星マークを中点的に確認しながら試験に望んだら、きっと大丈夫だと思います。

試験の実施状況としては、

Googleフォームを用いての10問設定で、5択からなる選択問題でした。

また、カンニング対策として、ノートパソコンでの環境を指定されます。

それは、試験時間は30分ありまして、定期的に運営事務局の方からインカメラの向きを指示されますので、、

受講生のデスクに講義資料がないか?カンニングをしていないか?などの簡易的な監視をするって感じですね。

でも、まぁカンニングせずとも講義を理解していたら回答できる内容になっていました。

そして、このときの合格率も100%であり全員合格でしたね。

後日、OT協会のポータルサイトを確認すると合格の表記がされていましたね!

・試験はノートパソコンの環境で行う

・出題方法はGoogleフォームで10問設定の5択選択問題

・難易度は優しく、出題範囲は概ね予告されている

・合格したらポータルサイトに反映される